Ein Buch und einen Meinung

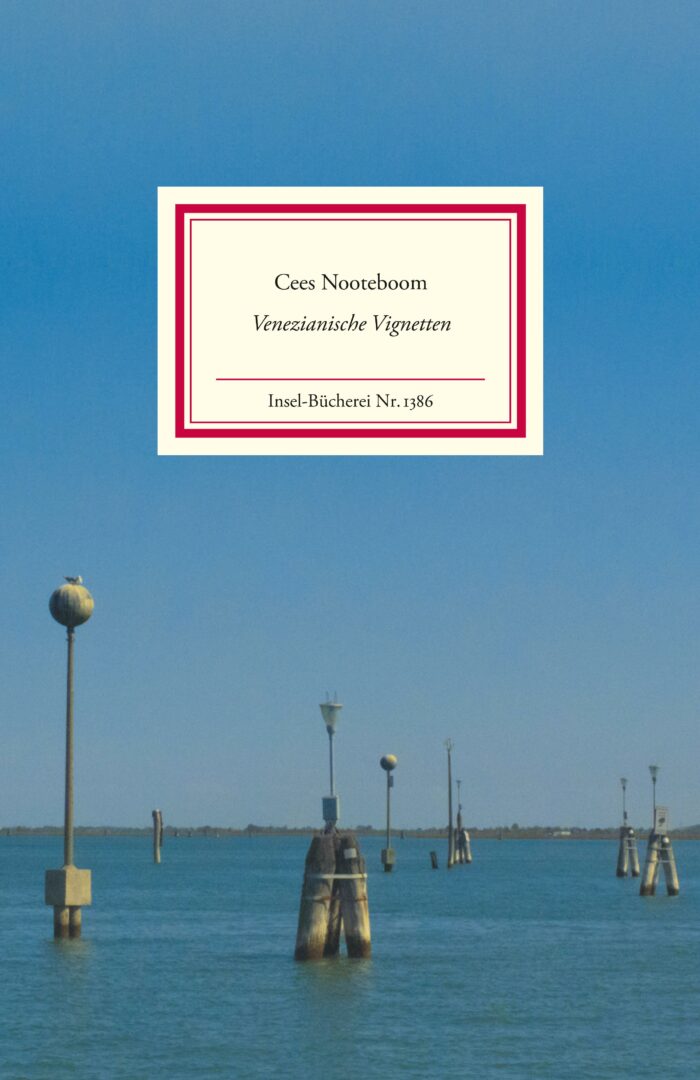

Cees Nootebooms Reise-Miniaturen Venezianische Vignetten aus dem Insel Verlag 2013

Der niederländische Schriftsteller Cornelius Johannes Jacobus Maria (Cees) Nooteboom, geboren 1931 in Den Haag, ist u. a. als Reiseschriftsteller bekannt geworden. Neben Romanen (mit Rituelen/Rituale 1980/1985 erlangte er erstmals internationale Aufmerksamkeit, Allerzielen/Allerseelen, 1998/1999) und Gedichten(De doden zoeken een huis, 1956; Orgamon-Poesie, Auswahl 1964) ist das Reisen für Nootebooms Literatur prägend. Bereits in den 1950er-Jahren machte er sich als Leichtmatrose auf einem Schiff in die Karibik verdient, wo er dann 1957 seine erste Frau Fanny Lichtveld heiratete. Es folgten zahlreiche Reisen nach Amerika und durch Europa, darunter Spanien und Berlin. Zu seinen Reisezielen gehörte auch Italien – Venedig. Als Lyriker, Romancier und Reiseschriftsteller bekannt, wird er in Deutschland inzwischen intensiver rezipiert als in seinem Herkunftsland, den Niederlanden. Während ihn in Deutschland Marcel Reich-Ranicki und Rüdiger Safranski hervorgehoben und ins Gespräch für den Literaturnobelpreis gebracht haben, bleibt er in den Niederlanden offenbar eher ein Außenseiter, den man nicht zu den »großen Drei« der holländischen Nachkriegsliteratur – Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch und Gerard Reve – zählen möchte. Diese internationale Verschiebung des Interesses an Nooteboom wollen wir hier zum Anlass nehmen, um einige Stücke seiner essayistischen Kurzprosa über Venedig aus den Jahren 1982 bis 2012 zu präsentieren, die auf 113 Seiten in der Insel-Bücherei (Nr. 1386) unter dem Titel Venezianische Vignetten (2013) erschienen sind und zumindest indirekt auf die Literatur- und Kulturbeziehungen Deutschlands zu Italien verweisen. Denn es ist nicht nur erneut die Insel-Bücherei, die sich als ein wertvoller Fundus der Literatur zum Thema Italien erweist – siehe auch EIN BUCH UND EINE MEINUNG, Folge 1 –, sondern es ist auch der Suhrkamp-Verlag, der seit 2003 eine Werkausgabe Nootebooms herausgibt und damit belegt, wie wichtig Nootebooms Literatur nicht nur aus deutscher Perspektive, sondern auch für die deutsche Perspektive ist.

Bei seiner Anreise nach Venedig erinnert sich der Erzähler an seinen ersten Venedig-Besuch, der wie ein »Pfeilschuß« (S. 12) gewirkt hat, ganz im Gegensatz zu seiner jetzigen Anreise, bei der sich Venedig langsam im Nebel abzuzeichnen beginnt. Es ist also offenbar nicht so einfach wie in Neapel – »Neapel sehen und sterben« (Goethe) –, sondern viel schwieriger diese Stadt zu begreifen. In der Wahrnehmung des Erzählers schwebt Venedig zwischen Verwirrung und Entzückung und gleicht einem Mosaik von Beobachtungen, das wohl nie ein vollständiges Bild erwarten lässt. »Wieviel wohl alle Augen zusammen wiegen, die diesen Platz gesehen haben?« (S. 12), fragt der Erzähler gleich zu Beginn der ersten Vignette als er auf der Piazza San Marco steht und damit die Komplexität der Venedigerfahrung andeutet. Entsprechend beschreiben die Reise-Miniaturen ein visuelles und geistiges Irrwandeln des Erzählers durch Venedig, einen modernen Flaneur, der Gebäude, Kirchen und Plätze ebenso erforscht wie die Wahrnehmungstradition dieser alten und berühmten Stadt in Gemälden, Skulpturen und Texten. Dabei fokussiert der Erzähler weniger kunsthistorische Aufarbeitungen als die Beobachtung eines »mobilen Gemäldes« (S. 11), des Aufpralls der Kunstgeschichte und Kultur auf die Sinnlichkeit und Banalität des Alltäglichen: »Marmorfestungen« stoßen auf »das erstickte Geräusch der Fernseher« (S. 13) und die älteste Kirche Venedigs, San Giacometto, »gleicht einem Wohnzimmer, in dem die Bewohner ihre Mäntel anbehalten haben« (S. 40). Die Berichte und Beschreibungen von Gemälden und Skulpturen zitieren die Kunstgeschichte allenfalls an: »Das sind Dinge, die die Kunstgeschichte weiß (…)« (S. 81), heißt es in einer der Vignetten und der Erzähler beschließt das Gesehene nur »der Einfachheit halber modern [zu] nenne[n]« (S. 81).

Der Aufprall der Kunst auf den Alltag erzeugt ein Schwanken des ziellos herumlaufenden Erzählers, das der Bewegung der Wasseroberfläche gleicht, die Sinnbild für den Chiasmus von Vergangenheit und Gegenwart, von Tradition und Moderne, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit sowie von Venedig und Amsterdam ist. Auch die Passanten Venedigs erscheinen wie Geister ohne Gesicht und machen aus Venedig eine »Stadt voller Schemen und voller Erinnerungen an Schemen« (S. 14). So geistert die kulturelle und literarische Prominenz umher als sei das Gestern ein Heute: Monteverdi, Proust, Wagner, Mann … Sie lassen den Erzähler zwischen Original und Kopie schwanken, zwischen einem Gemälde von San Marco und seinem Original, das in unmittelbarer Nähe des vom Erzähler besuchten Museum liegt und dennoch unerreichbar zu sein scheint. Schichten der Vergangenheit erscheinen zeitgleich in der Gegenwart, durchsetzen sie mit über Jahrhunderte geführten Konversationen zwischen Schriftstellern, Komponisten oder Malern. Die »Träume des Anachronismus« (S. 37) ermöglichen dem Erzähler das Gespräch mit Petrarca und Boccacio in der Academia, den Dialog mit den Malern Giovanni Battista Tiepolo, Vittore Carpaccio und Paolo Veronese oder die Teilnahme am Frühstück, das Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel einst auf der Toteninsel San Michele abhielten wie es in der Novelle Barockkonzert von Alejo Carpentier nachzulesen ist. Venedig ist »Hoheitsgebiet des Traumes« (33), denn der Erzähler möchte sehen, was seine Vorgänger gesehen haben, kann aber nur sehen, was sie nicht sehen konnten – »vorstellbare Vergangenheit« und »undenkbare Zukunft« (S. 36) schieben sich ineinander. Doch die Kunsttradition erschlägt ihre Betrachter auch, die Bedeutungen sind für die Touristen nicht mehr verständlich, übrig geblieben sind nur die Schönheiten, die sie sich ansehen. Wer Venedig wirklich erfassen will, hat es nicht leicht: »Der Kopf ist voll, er vermag den Sprung durch die Jahrhunderte nicht mehr nachzuvollziehen (…).« (S. 64) Die Vergangenheit ist damit nicht nur ein Traum der Gegenwart, sondern auch eine Last, die ein beklemmendes Gefühl auslöst. Aus beiden schöpft die Imagination ihre Kraft, das anachronistische Venedig lebendig zu machen. Das Umherirren im Labyrinth Venedig ist also offenbar die einzige Möglichkeit Venedig kennenzulernen (S. 51). In dieser grenzgängerischen, unkoordinierten Zwischenzeitlichkeit, in der Hoffnung auf einen unerreichbaren Ort liegt die »Verheißung des Reisens« (S. 39).

Und so beschwört der Erzähler immer wieder den Moment des »ersten-Mal-Venedig-sehen«, umkreist Venedig wie ein Geheimnis, wie eine Vision in der Ferne, eine Spiegelung im brackigen Wasser (S. 29), ein Organismus, ein Hort der Klischees, weshalb der Erzähler seine Gondelfahrt lange aufgeschoben hat: »Zehn Mal in Venedig und zum erstenmal in einer Gondel.« (S. 72). Aber: »Wenn man nicht in einer Gondel gesessen hat, war man nicht in Venedig.« (S. 73). Ganz ohne Klischees geht es also auch nicht. Entscheidend ist nur, dass man in Venedig nie endgültig ankommt. Mit dieser Erfahrung im Gepäck rüstet sich der Erzähler einer anderen Miniatur: »Ich habe ein schier unermeßlich große Karte der Lagune von Venedig gekauft, weil ich versuchen will, die Stadt auf ihre richtigen Proportionen zurückzuführen, ein merkwürdiges Unterfangen. Ich weiß, daß ich dort morgen, aus der Luft kommend, eintreffen werde und daß ich mich der Stadt, die ich schon oft besucht habe, diesmal über das Wasser nähere. Auf der Karte beträgt das Verhältnis Wasser zu Stadt vielleicht tausend zu eins, in dem endlosen Blau ist die Stadt zu einem Städtchen geschrumpft, (…).« (S. 51). In der Perspektive von Google Earth wird Venedig als eine gebrochene Kniescheibe abstrahiert, bleibt eine »unendlich verlangsamte Titanic« (S. 29), wie ein Wunder, eine »greifbare Form der Ewigkeit« (S. 30), die das Gefühl der Fremdheit auslöst und auch für das Herumirren des Erzählers verantwortlich ist. So bleibt nichts anderes festzustellen, als dass es Venedig nur im Plural gibt (S. 31) und wie eine Sinfonie erklingt (S. 34), »ein Schiff voller Musik« (S. 112). Das endgültige Ankommen in dieser Stadt wäre ihr Untergang und deswegen darf »(…) zwischen Venedig und Venedig […] viel vergessen werden« (S. 44). Nur dann ist genug Platz für Venedig, nicht im sommerlichen Tourismus, sondern im September, zu Allerheiligen oder im Januar, wenn der Erzähler diese Stadt bereist. Nur dann ist Platz für die Vision einer leeren Stadt, die Idee ganz alleine auf dem Platz San Marco zu stehen, in Finsternis und Stille.

»Wer sein eigenes Venedig finden will, muß hartnäckig sein und entschlossen, angetan mit einem unsichtbaren Panzer, und demütig daran denken, daß er für jeden einzelnen all dieser anderen auch nur ein anderer ist, der ihm vor die Füße läuft und im offenen Mittelteil des Vaporettos unangenehm eng an ihn gedrückt steht, ohne sich an irgend etwas festhalten zu können.« (S. 52)

Dass das Ich immer auch ein anderer ist, steht zwischen diesen Zeilen geschrieben, die den Text an die Grenzen der »Beschreibungskunst« (S. 52) führen. Da helfen dem Erzähler auch Hippolyte Taine, den er gelesen zu haben vorgibt, und die minuziöse Beschreibungskunst des 19. Jahrhunderts nicht mehr, die sich ins 20. Jahrhundert nicht übertragen lässt. Der Erzähler taucht vielmehr in die Bilder ein, lässt sie von innen erneut lebendig werden, gibt den Anschein, sie seien gerade erst im Entstehen. An die Stelle retrospektiv angelegter Beschreibungen treten zuweilen Dialoge der Künstler mit ihren Zeitgenossen. Oder aber es durchbricht der Alltag Venedigs die Beschreibungsvorgänge und ihre Reflexion: »Das Taxi macht meinen Überlegungen ein Ende, es bricht das Wasser der weiten Lagune auf, fliegt entlang der geometrischen Linie der Duckdalben über das, was Canale di Tessera sein muß, und springt auf die Stadt zu (…).« (S. 53). Die Linien der Kanäle und Zeitströme setzen sich am intensivsten in den unterschiedlichen Stilprägungen der Kircheninnenräume fort. Dabei ist es nicht nur die Kunstgeschichte, die sich wandelt, sondern die Kirchenräume zeigen zugleich »Metamorphen von Religionen« (S. 62): die barocke Pracht in I Gesuisti prallt auf die »Raumstation« (S. 54) San Giorgio im Gegensatz zur Schlichtheit der Kirche Torcello und der »Apotheose des Verfalls« (S. 70) von San Lorenzo. Wann und wo wir also in Venedig sind, lässt sich nicht immer sicher sagen oder in Aussicht stellen.

Flucht nach Venedig? Zwar zieht es den Erzähler raus aus der hermetischen Abgeriegeltheit Berlins und seiner Mauern, doch auch in Venedig gibt es Mauern, die allerdings aus Wasser sind. Sie erzeugen ein Abgetrenntsein von der Welt, das nicht im Gefühl und im Erlebnis des Gefangenseins mündet, sondern in jenem der Befreiung.

»Ich bin glücklich in Venedig, aber es ist ein Glück mit Beigeschmack, vielleicht aufgrund der geballten Vergangenheit, des Übermaßes an Schönheit, des Zuviels an Glück, der Spannung in diesem Labyrinth, das einen mitunter mehrmals am Tag irgendwo in einem geschlossenen Hof, vor einer Backsteinmauer oder vor einem Gewässer ohne Brücke stehen läßt, wodurch, was sich öffnen sollte, sich plötzlich als verschlossen erweist und man umkehren muß, zurück dorthin, woher man kam.« (S. 56-57)

Flucht nach Venedig funktioniert also nicht mehr. Weder für den Erzähler noch für den Leser. Dieser bleibt in diesem Bändchen ganz auf sich gestellt, irrt ebenso herum wie dieser, weiß nicht immer wo und wann er sich befindet. Auch die Fotografien von Simone Sassen, die den Texten beigefügt sind, liefern eher einen weiteren Stein für das Mosaik Venedig, einen weiteren Beigeschmack. Vor- und Nachwort, die ein paar Informationen zu Autor und Text liefern könnten, gibt es ebenso wenig wie die Orientierungshilfe eines Reiseführers, auf die sich der Erzähler berufen könnte. Vielmehr macht er selbst sich zum Leser und das Lesen zum Weg nach Venedig: »Und wenn ich etwas lese über einen jahrhundertealten merkwürdigen Verteidigungswall [etwa in den Krimis von Michael Dibdin oder Donna Leon], dann will ich sofort dorthin, es ist eine Methode, zu den Geheimnissen einer Stadt vorzudringen.« (S. 66) Die eigene Route schöpft der Erzähler aus den Bewegungen der literarischen Figuren, zeichnet sie in seine »ziemlich graue Karte der Lagune« (S. 65) ein, folgt dann aber doch der Realität seiner eigenen Geschichte, verlässt die Fußwege der Figuren und sucht selbst ihre Handlungsorte auf, zum Beispiel das Polizeipräsidium. Dieses gibt es nämlich im Gegensatz zu den Protagonisten der gelesenen Werke wirklich. So springt der Erzähler zwischen Fiktion und Realität Venedigs ebenso hin und her wie zwischen ihrer und seiner Ab- und Anwesenheit: »Die Stadt, die ich vor einigen Wochen verlassen habe, ist zu Papier geworden.« (S. 82) Aus einem Ausschnitt der New York Times erfährt der Erzähler von der Francesco-Guardi-Ausstellung im Museo Correr, deren Stattfinden für ihn nicht nur an seine Abwesenheit gebunden erscheint, sondern auch deshalb so erwähnenswert ist, weil dieser Maler mit seinen Bildern »die Stadt zum Leben bringen konnte« (S. 82) – Nooteboom schafft es auch, und zwar mit seiner Reiseliteratur, die ebenso Venedig präsent macht wie ein hundert Jahre altes Buch von Louis Couperus von dem jener Zeitung lesende Erzähler berichtet. »Durch das Schwarzweiß des körnigen Zeitungspapiers sehe ich die Gemälde, wie man sie nicht sehen sollte, sie sind von einer unheilbaren Gräue befallen, aber ich setze die Farben mit meiner Erinnerung und meinem Heimweh ein.« (S. 82) Gelingt die Flucht nach Venedig auch nicht mehr, bleiben zumindest Sehnsucht und Erinnerung.

»Wer nicht an Bücher glaubt, hat hier nichts zu suchen.«

Venedig ist ein Palimpsest, das Komponisten, Maler, Erzähler wie Leser und Betrachter über Jahrhunderte unaufhörlich erschaffen, aber nur solange sie bereit sind, immer wieder in Venedig ein erstes Mal anzukommen. Wir Leser kommen also erst im Text an, wenn wir wie der Erzähler bereit sind, das »ewige Labyrinth, in dem nur sie [die Venezianer] Bescheid wissen, die Stadt, deren Unannehmlichkeiten sie ertragen als Zeichen des Auserwähltseins« (S. 109) immer wieder neu zu betreten, andauernd anzukommen, ohne Ausgang und ohne Ziel, sich aus der »Überfülle« (S. 91) der Stadt zu lösen, um »in einem unbelasteten Niemandsland« (S. 91) umherzustreifen und Perspektiven zu wechseln. Diesen Perspektivwechsel vollziehen »Zwei Gedichte« gegen Ende der Venezianischen Vignetten von Cees Nooteboom. Plötzlich wird das Ich durch die Er-Form ersetzt, die sich an das Jahr 1934 erinnert. Im zweiten Gedicht dann ist jener Protagonist in der Er-Perspektive eine Figur, die von einem Passanten beobachtet wird wie uns der erneute Ich-Erzähler berichtet. Dieser beginnt in der Lyrik Eugenio Montales zu lesen, der in Venedig einst Ernest Hemingway interviewte, noch bevor er 1954 den Literaturnobelpreis erhielt. Vielschichtig sind folglich nicht nur Zeiten und Räume, sondern gleichermaßen Blick- und Erzählperspektiven. »Folgen Sie mir nur in meinem Chaos, es hat schon seine Richtigkeit« (S. 69), gibt uns der Erzähler mit auf den Weg. Und: »Wer nicht an Bücher glaubt, hat hier nichts zu suchen.« (S. 69). Genau darin besteht das Glück, wenn wir Nooteboom lesen: Wir glauben an Bücher und an Venedig.

Cees Nooteboom, Venezianische Vignetten, Insel Verlag 2013